スナップ・ショット No. 755-759

759. 円光寺

成田市 大竹にある 時宗の お寺。

ここに ときどき くるのは、写真の 奥に みえている 時宗開祖 一遍上人の 像に なんとなく 惹かれるため。

時宗は 中世では、「時宗阿弥文化」と よばれるとおり、芸能、文芸面で 活躍しており、 能楽の 世阿弥 にまで つながっている。

上人は、瀬戸内海の 伊予水軍を 統率する 河野家の 出だが、財産すべてを なげすて「すて ひじり」と称し、衆生化益のため、南は 鹿児島、北は 東北 江刺まで 念仏布教を 行った。

その 足跡を たどる 後世の 絵巻物などは、当然ながら、宗教的 側面のみを 記録している。 ゆえに、われわれの 理解も 宗教面のみに とどまりがちだ。

だが、同時に、その 時代の 背景を 理解しておく ことも 必要だ。

上人の 布教時期は、 蒙古襲来の 世情騒然とした 時代の まっただなかである。

鎌倉幕府の 重要な 御家人で あった 河野 伊予水軍は、当然ながら、「文永の 役」 その 七年後の 「弘安の 役」でも 戦闘に 参加している。

この 戦闘で、上人の いとこ みちつぐ (通継) は 討ち死に、その子 みちあり(通有)は、重傷を 負っている。

一方、上人は 「すて ひじり」の はずだが、 「文永の 役」の あと、急遽 九州へ おもむき、豊後国主 大友氏の もと、別府温泉の 改修、新設に 尽力している。

おびただしい数の 戦傷者の 湯治治療の ためという。 こういう 戦死者、戦傷者の 大多数は 歴史上からは すぐに 忘れさられる 人びとでは ある。 しかし、そうであるからこそ、だれかが、暖かい 手を さしのべる 必要が あったろう。

国司 大友氏が 上人に 頼ったのは、上人が 有力武家出身であり、さらには、地元に 古くから 道後温泉が あることもあり、 温泉の 技術的知見、とくに 薬草を まじえた 湯治治療の 方法に ついても 詳しかった せいだろう。

古来、「何々ひじり(聖)」 というのは、ある 特殊な 技能を もち、各地を 巡る 職能集団 だった という。 特殊な 技能というのは、水脈を さぐり 井戸を ほる、ため池を つくる、橋を かける、医療を ほどこす、祭礼時に 奉納舞いをする とかだ。

すべてを 投げすてた「すて ひじり」とは いいながら、じつは、ある 特定の 技術に 長けた 集団で あったか、あるいは、あろうと していた かも しれない。

また、後年 とくに 戦国期の 合戦の場では、時宗の 僧侶一団が、負傷者の 手当、死者の 弔いを おこなうのが 常となっている。

= = =

ところで、元寇を 迎え撃つ 戦闘で 重傷を 負った 上記の 河野 通有 には、興味深い はなしがある。

有名な 竹崎 季長が 描かせた 「蒙古襲来絵詞」の 一場面は、この 通有の 館に、季長が 訪ね、伊予方の 戦闘の 仔細を 聞き取っている いる ところだ という。

ここで、さらに おもしろいのは、この 場面の 文章は、

- - - いよの かはの 六らう みちあり - - -

(- - - 伊予の 河野 六郎 通有 - - -)

と あり、「河野」は 「こうの」ではなく、「かわの」と なっている。

= = =

上人の 歩まれた 時代と、上人の 過酷とも いえる 生きざまが、この 像に あらわれている 気がする。

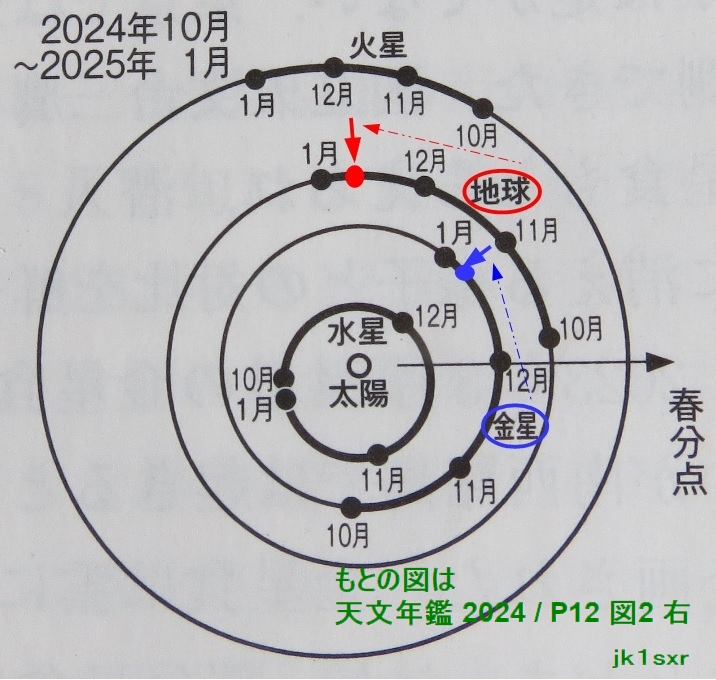

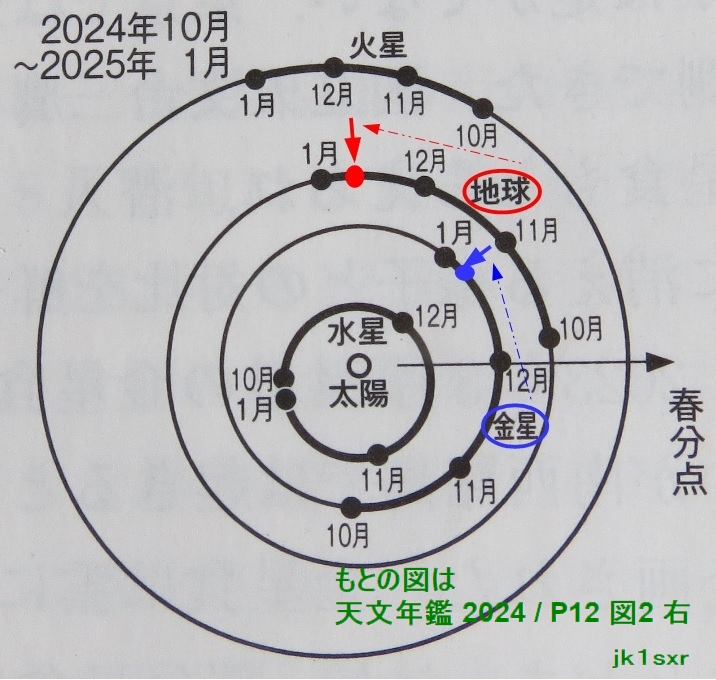

758. 宵の 明星

夏に、夕空に 移った 金星、

夏に、夕空に 移った 金星、

やっと 高度が あがってきた。

19日の 夕空。

いまの 地球と 金星の 位置関係。

いまの 地球と 金星の 位置関係。

誠文堂新光社/天文年鑑の 図を 拝借。

図自体は、10月 1日から1月1日までの 地球が 公転軌道の 1/4、90度 まわる あいだの 内側惑星の 軌道を しめしている。

757. カンムリ カイツブリ

ふゆに なると 沼とか 川に、いろいろな トリが やってくる。

これは、ちかくの 新川に やってきた カンムリ カイツブリ。

よくみる ふつうの カイツブリより ひとまわり おおきいが、浮巣で 子育てをするのは、おなじらしい。

これは 冬毛で、夏毛のは、みたことがないが、なつは ほお、くびすじが くろく、あたまの かんむりは もっと りっぱという。

近年 飛来数が ふえてきており、国内で 営巣している 例も あるらしい。

756. いいなあ!

ちかくの 図書館の 児童コーナーの 本。

こういう 図鑑とか 本は、こどもむけに なって いるが、

内容は、非常に たかい 水準のもの ばかりで おどろく。

いまの こどもは いいなあと つくづく おもう。

こういう こどもを あいてにする 学校の 先生は たいへんに ちがいない。

が、同時に やりがいは あるだろう。

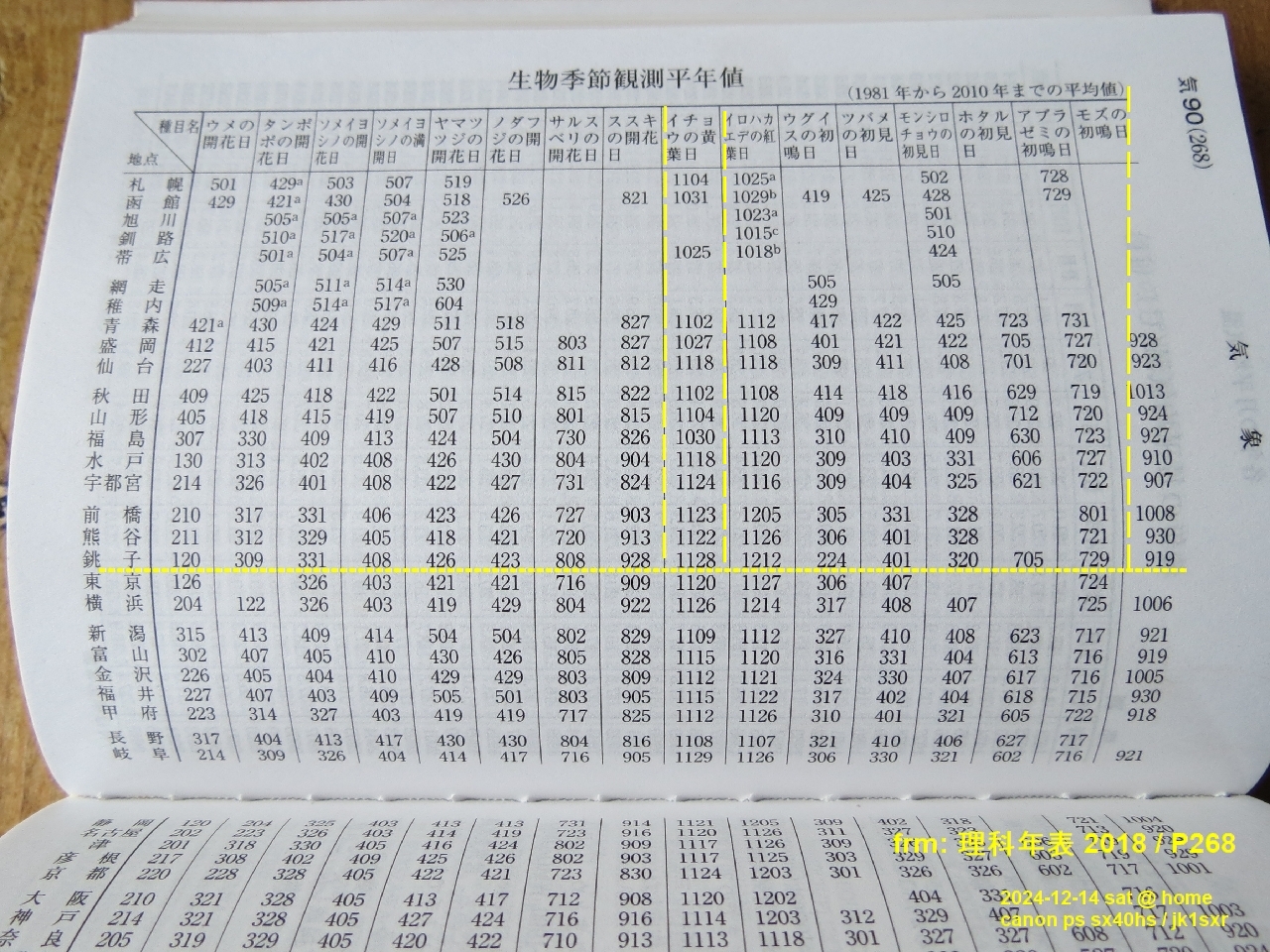

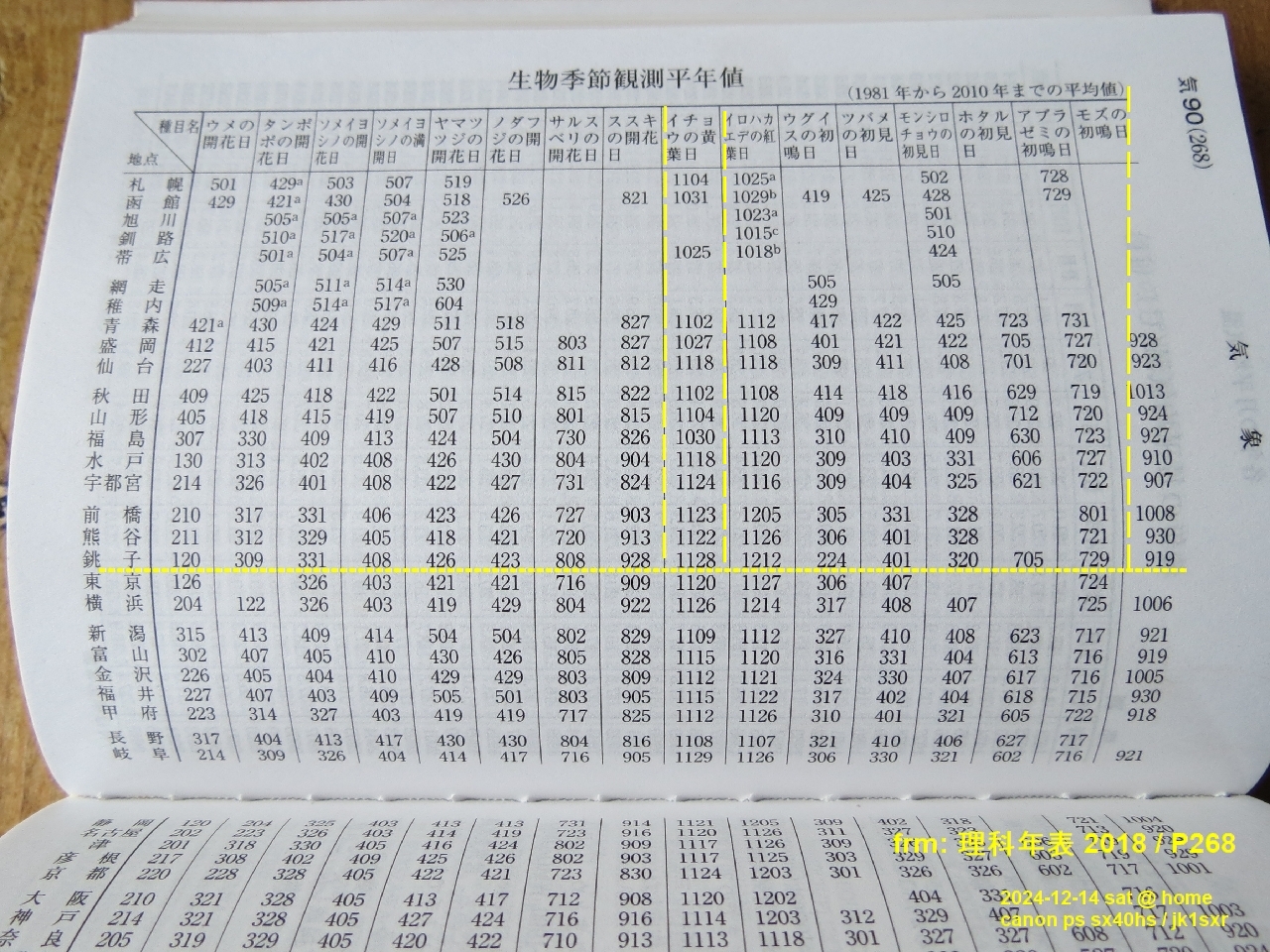

755. そろそろ 冬かな

ちかくの お寺の イチョウ。

ちかくの お寺の イチョウ。

さかんに 葉を おとしている。

地蔵さんも あきも おわりだなと おもっていることだろう。

紅葉の 期間は、二週間ほど だったか。

みぎは、理科年表の 「生物 季節 観測 平年値」。

みぎは、理科年表の 「生物 季節 観測 平年値」。

過去 三十年間の 平均値で、このあたりだと、東京、銚子の データが ある。

このあたりは、銚子より 東京の ほうが よほど 近いが、経験では、銚子の データの ほうが あっている。

秋の 項目は、「ススキの 開花日」、「イチョウの 黄葉日」、「イロハカエデの 紅葉日」、「モズの 初鳴き日」が ある。

また、東京では、「モズの 初鳴き日」の 項目は 空欄だ。 東京と いっても、観測点に よるわけで、気象庁の ちかくでは 聞かない ということ だろう。

759. 円光寺

成田市 大竹にある 時宗の お寺。

ここに ときどき くるのは、写真の 奥に みえている 時宗開祖 一遍上人の 像に なんとなく 惹かれるため。

時宗は 中世では、「時宗阿弥文化」と よばれるとおり、芸能、文芸面で 活躍しており、 能楽の 世阿弥 にまで つながっている。

上人は、瀬戸内海の 伊予水軍を 統率する 河野家の 出だが、財産すべてを なげすて「すて ひじり」と称し、衆生化益のため、南は 鹿児島、北は 東北 江刺まで 念仏布教を 行った。

その 足跡を たどる 後世の 絵巻物などは、当然ながら、宗教的 側面のみを 記録している。 ゆえに、われわれの 理解も 宗教面のみに とどまりがちだ。

だが、同時に、その 時代の 背景を 理解しておく ことも 必要だ。

上人の 布教時期は、 蒙古襲来の 世情騒然とした 時代の まっただなかである。

鎌倉幕府の 重要な 御家人で あった 河野 伊予水軍は、当然ながら、「文永の 役」 その 七年後の 「弘安の 役」でも 戦闘に 参加している。

この 戦闘で、上人の いとこ みちつぐ (通継) は 討ち死に、その子 みちあり(通有)は、重傷を 負っている。

一方、上人は 「すて ひじり」の はずだが、 「文永の 役」の あと、急遽 九州へ おもむき、豊後国主 大友氏の もと、別府温泉の 改修、新設に 尽力している。

おびただしい数の 戦傷者の 湯治治療の ためという。 こういう 戦死者、戦傷者の 大多数は 歴史上からは すぐに 忘れさられる 人びとでは ある。 しかし、そうであるからこそ、だれかが、暖かい 手を さしのべる 必要が あったろう。

国司 大友氏が 上人に 頼ったのは、上人が 有力武家出身であり、さらには、地元に 古くから 道後温泉が あることもあり、 温泉の 技術的知見、とくに 薬草を まじえた 湯治治療の 方法に ついても 詳しかった せいだろう。

古来、「何々ひじり(聖)」 というのは、ある 特殊な 技能を もち、各地を 巡る 職能集団 だった という。 特殊な 技能というのは、水脈を さぐり 井戸を ほる、ため池を つくる、橋を かける、医療を ほどこす、祭礼時に 奉納舞いをする とかだ。

すべてを 投げすてた「すて ひじり」とは いいながら、じつは、ある 特定の 技術に 長けた 集団で あったか、あるいは、あろうと していた かも しれない。

また、後年 とくに 戦国期の 合戦の場では、時宗の 僧侶一団が、負傷者の 手当、死者の 弔いを おこなうのが 常となっている。

= = =

ところで、元寇を 迎え撃つ 戦闘で 重傷を 負った 上記の 河野 通有 には、興味深い はなしがある。

有名な 竹崎 季長が 描かせた 「蒙古襲来絵詞」の 一場面は、この 通有の 館に、季長が 訪ね、伊予方の 戦闘の 仔細を 聞き取っている いる ところだ という。

ここで、さらに おもしろいのは、この 場面の 文章は、

- - - いよの かはの 六らう みちあり - - -

(- - - 伊予の 河野 六郎 通有 - - -)

と あり、「河野」は 「こうの」ではなく、「かわの」と なっている。

= = =

上人の 歩まれた 時代と、上人の 過酷とも いえる 生きざまが、この 像に あらわれている 気がする。

758. 宵の 明星

夏に、夕空に 移った 金星、

夏に、夕空に 移った 金星、やっと 高度が あがってきた。

19日の 夕空。

いまの 地球と 金星の 位置関係。

いまの 地球と 金星の 位置関係。誠文堂新光社/天文年鑑の 図を 拝借。

図自体は、10月 1日から1月1日までの 地球が 公転軌道の 1/4、90度 まわる あいだの 内側惑星の 軌道を しめしている。

757. カンムリ カイツブリ

ふゆに なると 沼とか 川に、いろいろな トリが やってくる。

これは、ちかくの 新川に やってきた カンムリ カイツブリ。

よくみる ふつうの カイツブリより ひとまわり おおきいが、浮巣で 子育てをするのは、おなじらしい。

これは 冬毛で、夏毛のは、みたことがないが、なつは ほお、くびすじが くろく、あたまの かんむりは もっと りっぱという。

近年 飛来数が ふえてきており、国内で 営巣している 例も あるらしい。

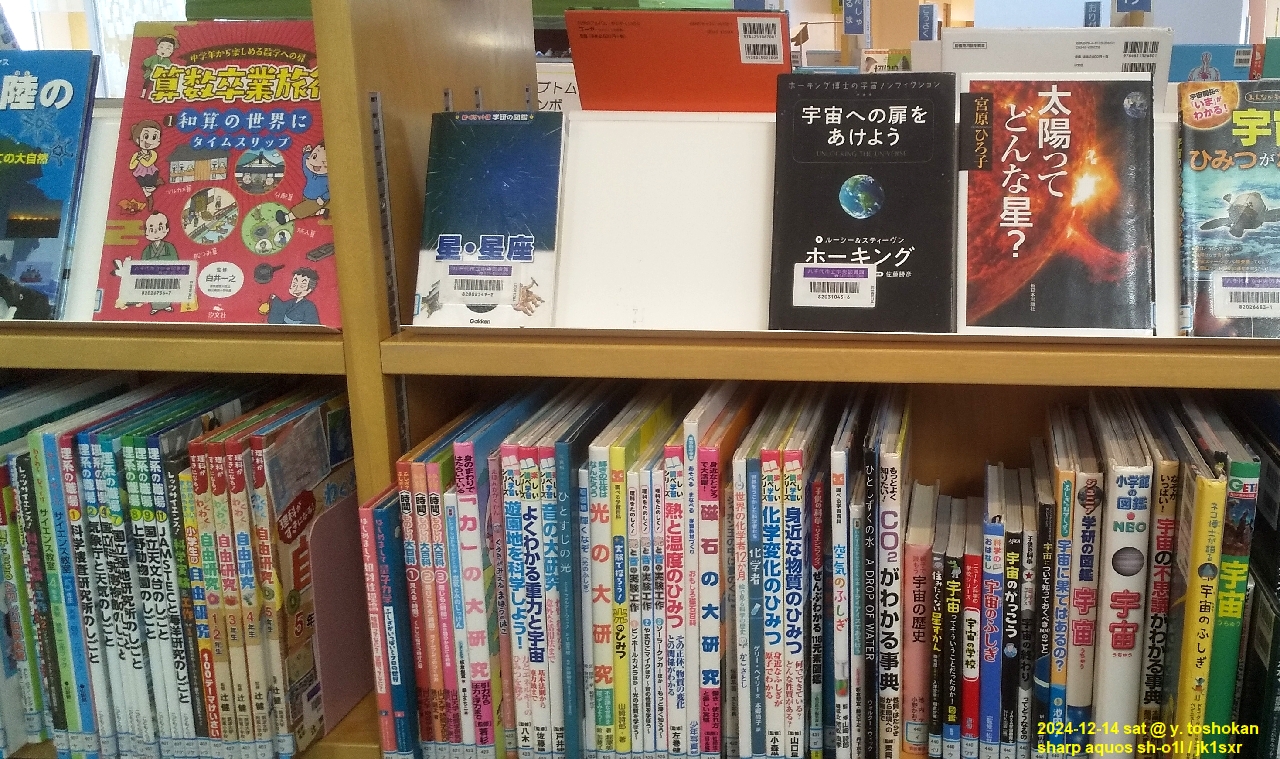

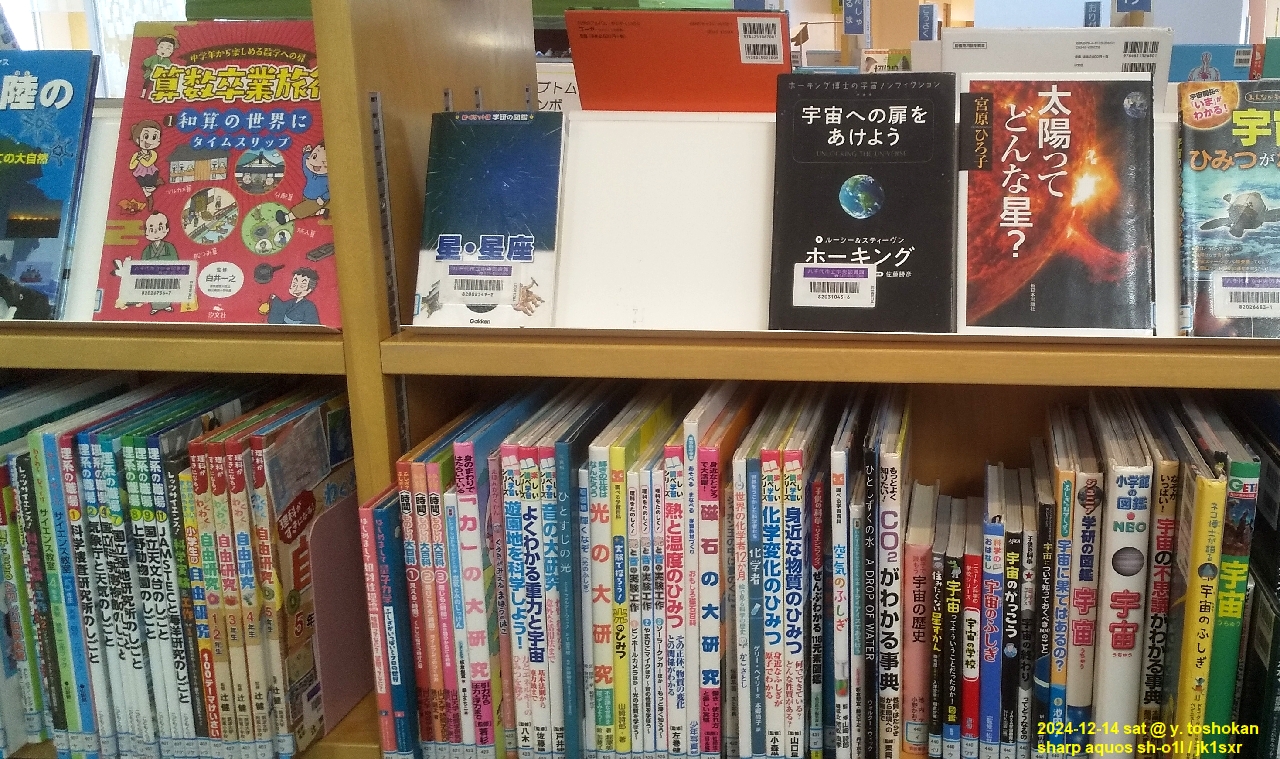

756. いいなあ!

ちかくの 図書館の 児童コーナーの 本。

こういう 図鑑とか 本は、こどもむけに なって いるが、

内容は、非常に たかい 水準のもの ばかりで おどろく。

いまの こどもは いいなあと つくづく おもう。

こういう こどもを あいてにする 学校の 先生は たいへんに ちがいない。

が、同時に やりがいは あるだろう。

755. そろそろ 冬かな

ちかくの お寺の イチョウ。

ちかくの お寺の イチョウ。さかんに 葉を おとしている。

地蔵さんも あきも おわりだなと おもっていることだろう。

紅葉の 期間は、二週間ほど だったか。

みぎは、理科年表の 「生物 季節 観測 平年値」。

みぎは、理科年表の 「生物 季節 観測 平年値」。過去 三十年間の 平均値で、このあたりだと、東京、銚子の データが ある。

このあたりは、銚子より 東京の ほうが よほど 近いが、経験では、銚子の データの ほうが あっている。

秋の 項目は、「ススキの 開花日」、「イチョウの 黄葉日」、「イロハカエデの 紅葉日」、「モズの 初鳴き日」が ある。

また、東京では、「モズの 初鳴き日」の 項目は 空欄だ。 東京と いっても、観測点に よるわけで、気象庁の ちかくでは 聞かない ということ だろう。

Copyright © 2013 JK1SXR/m.abe. All Rights subject to common sense.